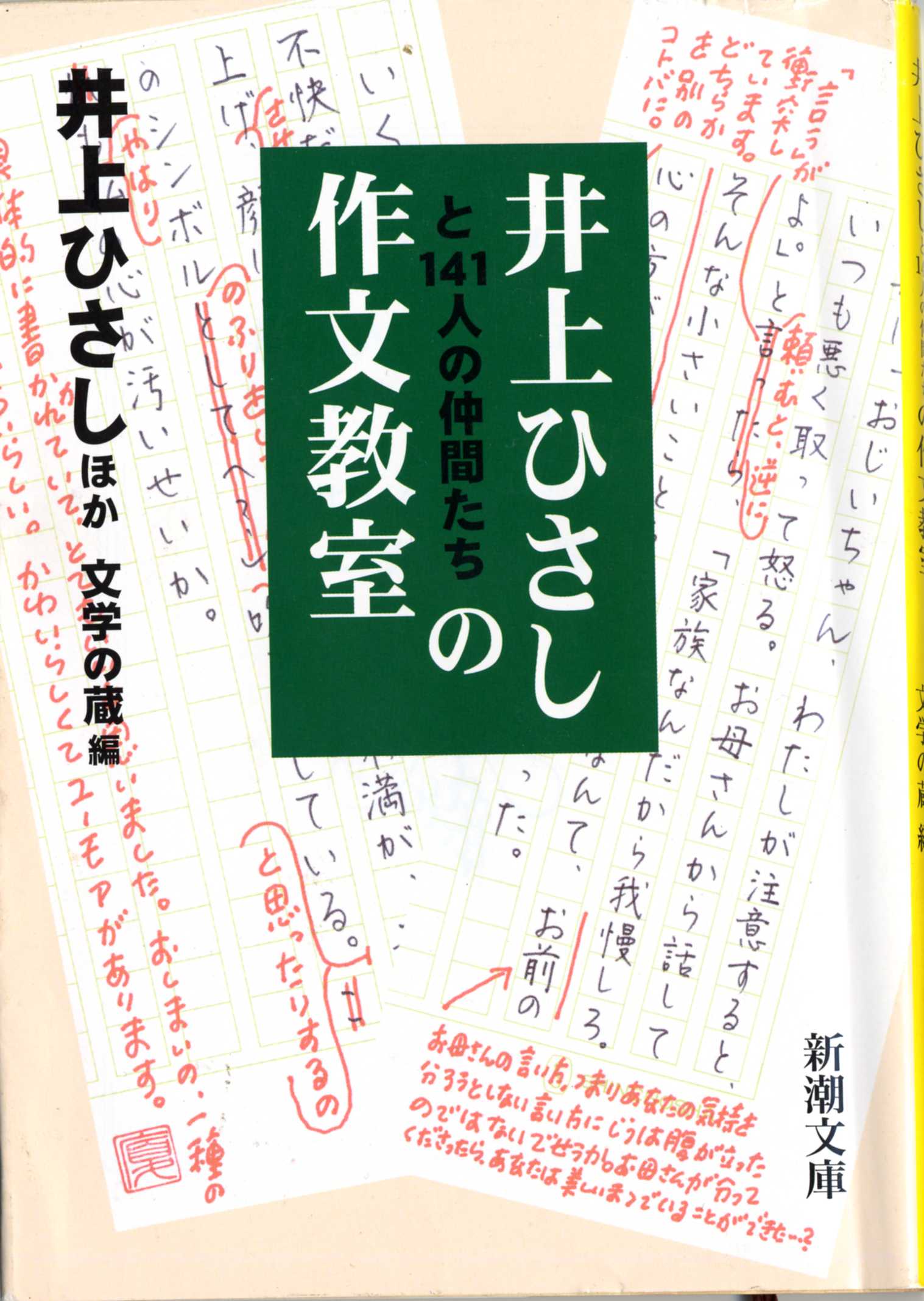

今回は,「井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室」を紹介します。

◆「井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室:井上ひさしほか文学の蔵編:新潮文庫」

井上ひさし氏は,好きな作家の一人です。高校生から大学生の時代,井上ひさし氏の著書よく読んでいました。

この本は,一般で募集した生徒さんに著者が作文の書き方(文章の書き方)を講義した内容をまとめたものです。本の構成として,一時間目から四時間目までをまとめています。

一時間目から三時間目までは,作文(文章)を書くうえでの著者の考え(約60項目)に関することをテーマにして講義をしています。

例えば,一時間目では,以下のようなテーマについて解説しています。

*作文の秘訣を一言でいえば,自分にしか書けないことを,だれにでもわかる文章で書くということだけなんですね。

*今回は,ずーっと初歩に戻ります。「文章」ではなくて,「作文」という,二歩に三歩も戻ったところへ・・・。

四時限目の中では,著者の考えをテーマにした講義の他,作文教室の生徒さんが書いた作文を著者が添削した結果も掲載しています。著者の添削結果を読むと「なるほどな・・・」と思う内容が多々あります。文章を書く場合の参考になります。

テーマの中で,わかりやすい文書を書くうえで参考になるテーマも数多くあります。ここでは,その1つを紹介します。

“「いきなり核心から入る」ことが大事なんです”

つまり「いきなり核心から入る」ことが大事なんです。

ですから,みなさん,何か事件ものをお書きになるんでしたら,事件が終わったところからお書きになったらどうでしょうか。「昨日,亭主を殴った。・・・」というふうに,どうして殴ったかなんていうことは書かずに,いきなり核心に入っていく。「私はどうも亭主を殴る癖がある」と,ポンとはじめる。

以下略

拙著,「技術者のためのわかりやすい文書の書き方」(こちら)の中で解説している「6つのルールと17の書き方(こちら)」の「書き方1」は,「知りたいことを冒頭に書く」,すなわち,書き方1とは,“「読み手がまず知りたいこと」を冒頭に書き,これに関する説明をその後に書くこと”です。

つまり,これは「いきなり核心から入る」ことと同じ考え方です。「いきなり核心から入る」ことで,書き手の言いたいこと(伝えるべき内容)が読み手に明確に伝わります。

「井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室」は,文章を書くときの参考になる本です。

「井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室」を読むと日本語の面白さもわかります。機会があれば,JTAPCOブログでもこの本の中で書かれている内容(日本語の面白さ)を紹介したいと思います。