【技術士第二次試験・受験勉強方法の鉄則7】

◆勉強方法を考える

◆ノートを使って勉強する

受験勉強をするときには学んだことをノートに手で書いて下さい。

学んだことをノートに手で書くことで,学んだことが頭の中に残ります。

学んだことを,ワードなどのソフトを使ってパソコンの画面上に書く方もいらっしゃると思います。

しかし,パソコンよりノートを使ったほうが頭の中に残ります。ノートに手で書くことで脳が活発に活動するのかもしれません。パソコン派の方もノートを使って勉強することをお薦めします。

ノートを使って勉強するときのポイントは,書き込んだことを核にして,その関連事項を書き込んだり,それに関しての自分の考えを書き込んだりすることです。このような方法で勉強することで,技術や知識の幅が広がるとともに自分の考えが構築できます。

例えば,参考図書で読んだとき,「地震対策として,公園や道路などの社会資本に複合的な機能を持たせることが重要である」という内容が参考になったとします。そこで,この内容をノートに書き込みます。書き込んだら,「具体的にはどのような機能が必要か」,「その機能を持たせるうえでの課題やその解決策は何か」と考え,これらの答えを調べて書き込んだり,この対策に関する自分の考えを書き込んだりします。

あるいは,「地震対策として,公園や道路などの社会資本に複合的な機能を持たせることが重要である」という内容に対する自分の考えを書き込んだりします。このように,核となる内容に様々なことを書き込むことで,技術や知識の幅が広がるとともに自分の考えが構築できます。

このようなノートの使い方は,課題解決能力の問題に対する対策として有効です。

例えば,ノートに自然災害対策について書き込んだとします。これによって,自然災害対策の技術や知識が学べます。さらに,自然災害対策と自分の選択科目との関係,自然災害対策と国や地方の財政状況との関係,自然災害対策と少子高齢化との関係,自然災害対策と新技術(例えば,ドローン)との関係などを考え,これらに関連することを調べたり,自分の考えを書き込んだりします。

このように勉強することで,「自然災害対策」を核にして,これに関連した技術や知識が学べるとともに自分の考えが構築できます。

課題解決能力の問題に対する対策は,これに対する問題を解くための技術や知識あるいは自分の考えの入った引き出しを数多く頭の中に設けることがポイントです。このようなノートの使い方をすれば,引き出しはどんどん増えます。

また,このようなノートの使い方は,専門知識や応用能力の問題に対する対策にも有効だと思います。

ノートに書く場合,きれいに書く必要はありません。走り書きで十分です。ノートの内容を他人に見せるわけではありません。自分がわかればよいです。色鉛筆や蛍光ペンも活用して下さい。

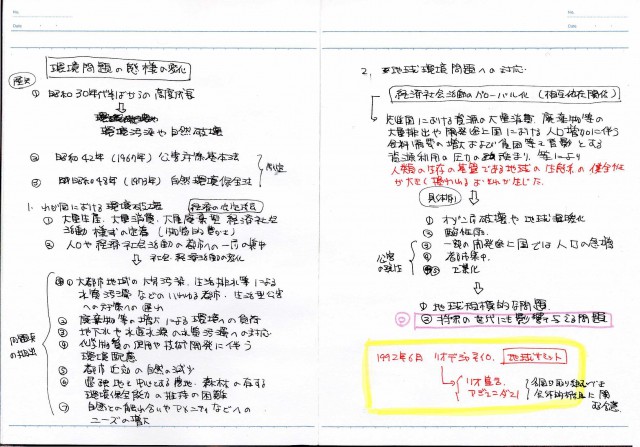

ここで,参考として,建設部門を受験勉強するときに使ったノートの一部を紹介します。旧試験制度で出題されていた「建設一般」に対する勉強で使っていたノートです。

再度書きます。

受験勉強をするときには学んだことをノートに書いて下さい。