平成30年度の技術士の第二次試験まで約3ヶ月です。受験生の方々は試験の合格に向けて日々勉強されていると思います。

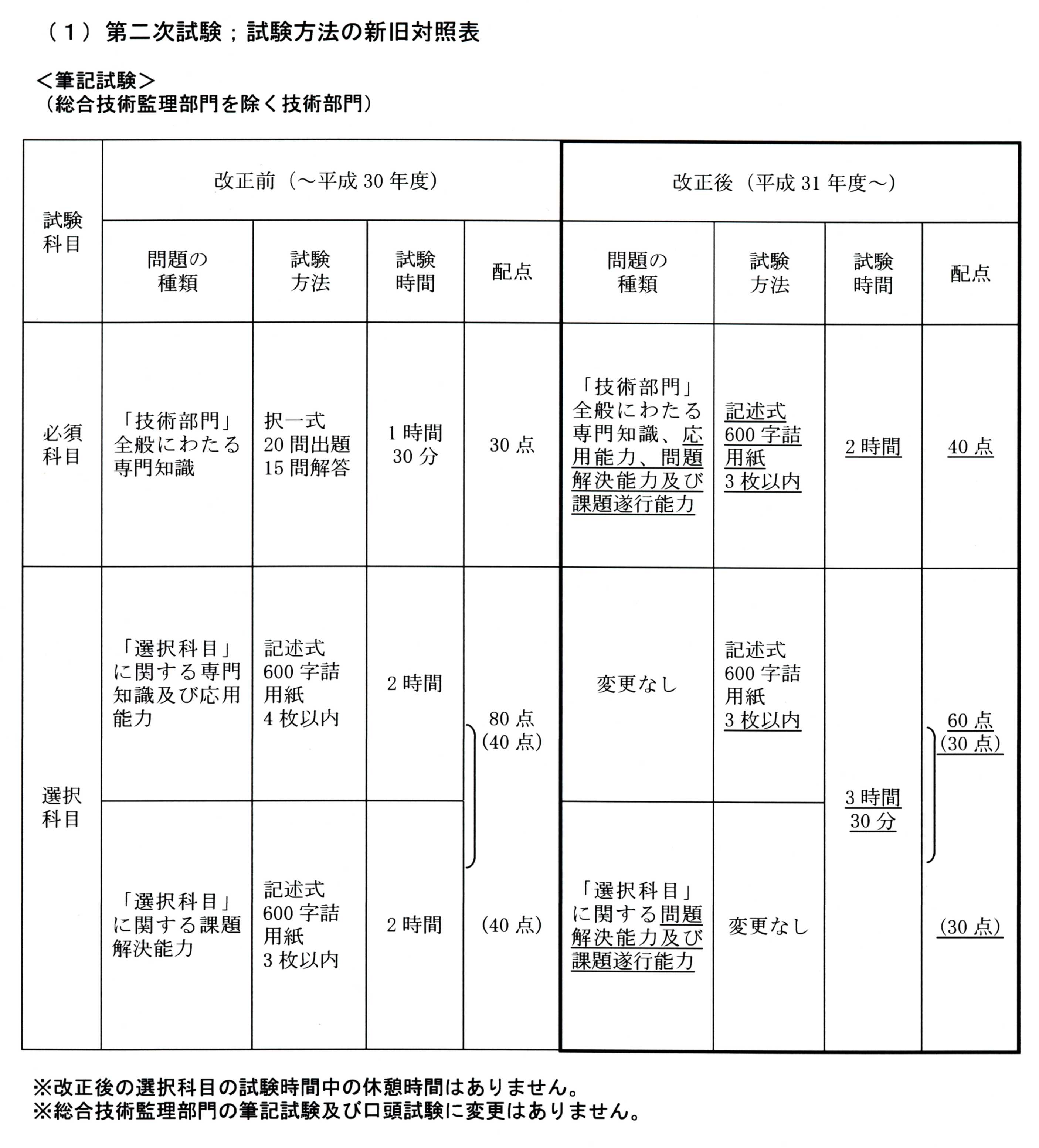

2018年4月14日に掲載したブログで書いたように(こちら),来年度(平成31年度)から試験内容が改正されます。必須科目の試験が択一式試験から記述式試験に変わります。そのため,これまでの受験勉強方法で対応できるのは今年度が最後です。受験生の方々は今年度の試験で絶対に合格してください。

ところで,「技術士を今後取得しよう」と考えている方もいらっしゃると思います。技術士を取得する意味は業種などによって異なります。そこで,複数のケースに基づき技術士を取得する意味について書きます。

今回は1回目として,建設コンサルタントの会社での「技術士を取得する意味」を書きます。

■技術士の取得が業務の受注に直結する

私は,以前,建設コンサルタントの会社に勤務していました。建設コンサルタント注1)の会社では技術士の取得が業務の受注に直結します。

注1):建設コンサルタントとは,社会資本の計画・設計などを行う技術者および技術者の集団(企業)のことです。社会資本とは,例えば,道路,鉄道,橋梁,トンネル,河川,上下水道,まちづくりなどのインフラです。すなわち,建設コンサルタントの会社の主な業務は公共事業に関するものです。

公共事業の業務を受注できるのは建設コンサルタント登録(国土交通大臣の登録)を受けている会社です(競争入札ですが)。建設コンサルタント登録を受けていない会社でも受注できる業務はありますがこのような業務は少ないです。

この建設コンサルタント登録を受けるためには社内に技術士が在籍している必要があります。そのため,技術士を保有した社員が会社に在籍していることが業務受注の条件です。

このように,建設コンサルタントの会社では,技術士の有無が業務の受注に直結します。建設コンサルタントの会社で技術士を取得することは重要であるとともに,その意味は大きいです。

■社内に在籍する技術士の数が会社の評価につながる

建設コンサルタントの会社では,社内に在籍する技術士の数が会社の評価につながります。したがって,会社のウェブサイト上に技術士の数を載せている建設コンサルタントの会社も多いです。

■建設コンサルタント会社での技術士の位置付け

建設コンサルタント会社で技術士は重要な資格です。技術士の有無や社内での技術士の数が業務の受注や会社の評価に直結するからです。そのため,技術士の資格を保有していると資格手当を出す会社も多いです。また,技術士を取得するための支援を会社で行っているところもあります。

■技術士を取得して一人前

技術士を保有していることが課長や部長などの管理職への昇進の条件としている会社も多いです。これは,建設コンサルタントの技術者は,「技術士を取得して一人前」と言われることに関係しています。

これらからわかるように,建設コンサルタントの会社で技術士を取得することは会社として大きな意味を持ちます。

次回のブログでは,「技術士を取得する意味を考える(その2)」として,「業務の受注に直結しないが,人脈ができたとともに自分の技術の幅が広がったケース」について書きます。