今回のブログは,2018年3月25日に掲載したブログ(テーマ:“ぼんやりとした内容の文を書く”から“はっきりとした内容の文を書く”へ)に関連した内容です(こちら)。

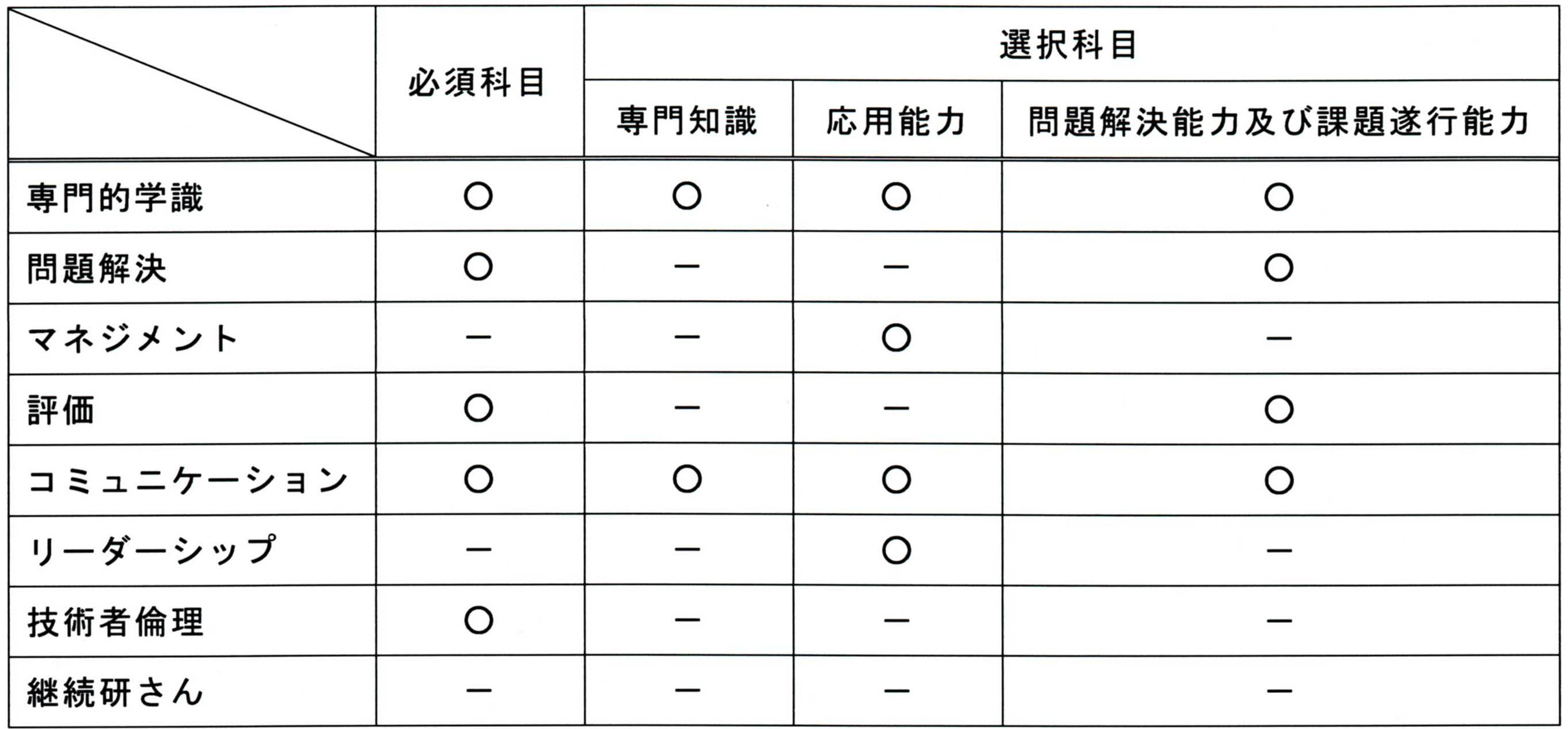

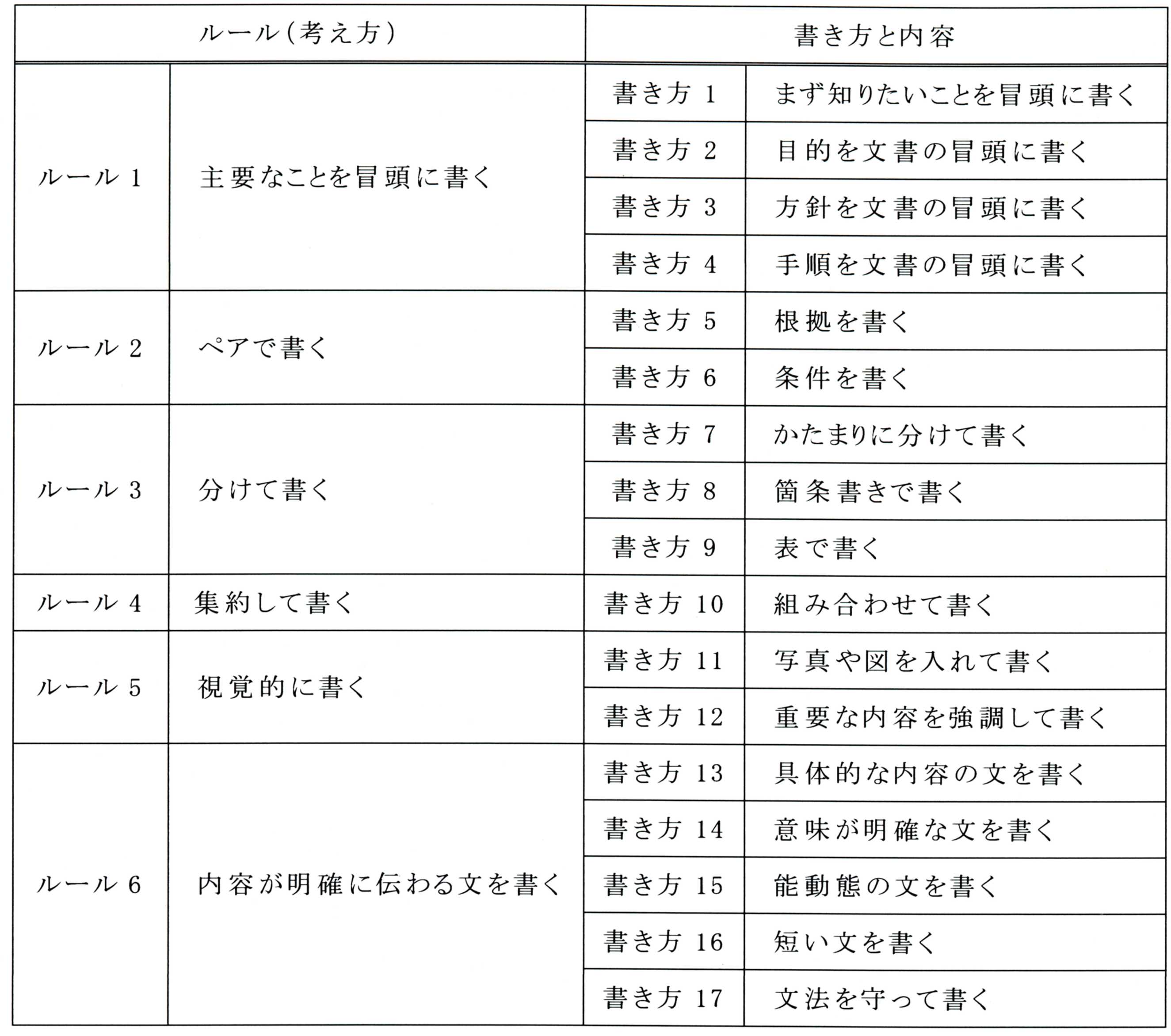

拙著:「技術者のためのわかりやすい文書の書き方(こちら)」の中に「6つのルールと17の書き方」があります(以下参照)注1)。

「6つのルールと17の書き方」

注1):「6つのルールと17の書き方」の説明はこちらをご覧ください。

「6つのルールと17の書き方」において“ルール6:内容が明確に伝わる文を書く”の中の“書き方13”は“具体的な内容の文を書く”です。この書き方は,“内容が頭の中に浮かんでくる文を書くこと”です。

2018年8月20日に掲載したブログのテーマは「書くべきことを自分の頭の中をはっきりさせる」でした(こちら)。

このブログの中で,「必要に応じて・・・」,「状況に応じて・・・」という語句を例にして,このような語句を入れて文を書くことの問題点を指摘しました。

例えば,「必要に応じて住民への説明会を開催する」という文はこの“書き方13”に抵触しています。言い換えると,この文は具体的な内容で書かれていません。

「必要に応じて」という語句の具体的な意味(「必要に応じて」が何を意味するのか,「必要」とはどのような状態なのか)が不明確です。

この文を以下のように書くことで,この文は具体的な内容の文になります。

津波発生時の避難計画が決まった段階で,それを説明するための住民への説明会を開催する。

このように,具体的な内容の文を書けば読み手に文の内容が明確に伝わります。すなわち,具体的な内容の文を書けばこの文の内容が読み手の頭の中に浮かんできます。

また,「~性」という単語があります。例えば,「経済性」,「生産性」,「利便性」,「必要性」,「施工性」などです。

これらの単語の中にもその使い方によっては“書き方13”に抵触した文になるものがあります。

例えば,「施工性」という単語に着目してみます。

「当該現場での施工性を考えたうえで当該地での施工法を選定する」という文が業務報告書の中に書かれていたとします。

もし,この文の前後に,“当該現場での施工性”に関する具体的な説明がなかったらどうでしょうか?

この文を読んだ人は,「“当該現場での施工性”って何のことだ?」と思うでしょう。読み手の頭の中に,“当該現場での施工性”という語句の内容が浮かんでこないからです。すなわち,この文は具体的な内容で書かれていません。

このような“書き方13”に抵触した文を書く原因の1つは,書くべきことが自分の頭の中ではっきりしていないことがあります。「当該現場での施工性=○○」というように,書き手の頭の中で“当該現場での施工性”の内容(意味)がはっきりしていれば(明確になっていれば),「当該現場での○○を考え・・・」のような文を書くと思います。

「施工性」という単語の他にも,例えば,「利便性」という単語もその使い方によっては“書き方13”に抵触した文になります。

◆このスマートフォンは高齢者の利便性を考えた機能を備えています。

◆「“高齢者の利便性を考えた機能”って何のことだ?」

書くべきこと(高齢者の利便性=○○)を自分の頭の中ではっきりさせること(明確にすること)で,書き方13に抵触する文を書くことを防げます注2)。

書くべきことを自分の頭の中ではっきりさせることで書き方13に抵触する文を書くことを防げるのは,「必要に応じて・・・」,「状況に応じて・・・」などの語句を使う場合も同じです。

“具体的な内容の文を書いているか(内容が頭の中に浮かんでくる文を書いているか)”と常に自問しながら文を書いてください注2)。

注2):11月22日(木)実施のセミナーでは「6つのルールと17の書き方」について詳しく解説します(こちら)。