今回はテーマ2の補足説明です。

テーマ2は,「試験方法の改正内容から見えてくる受験勉強のポイントはこれだ!」です。

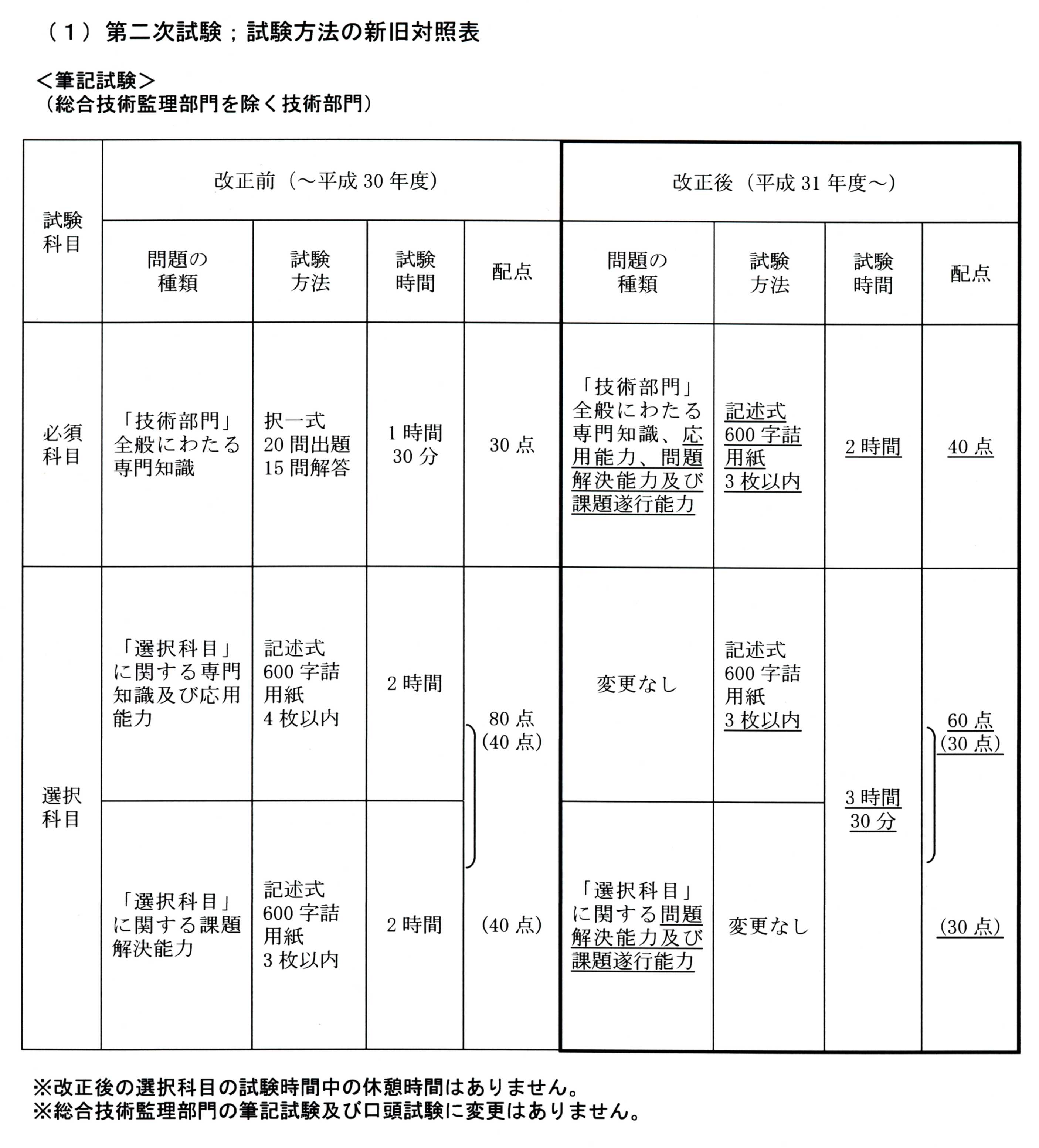

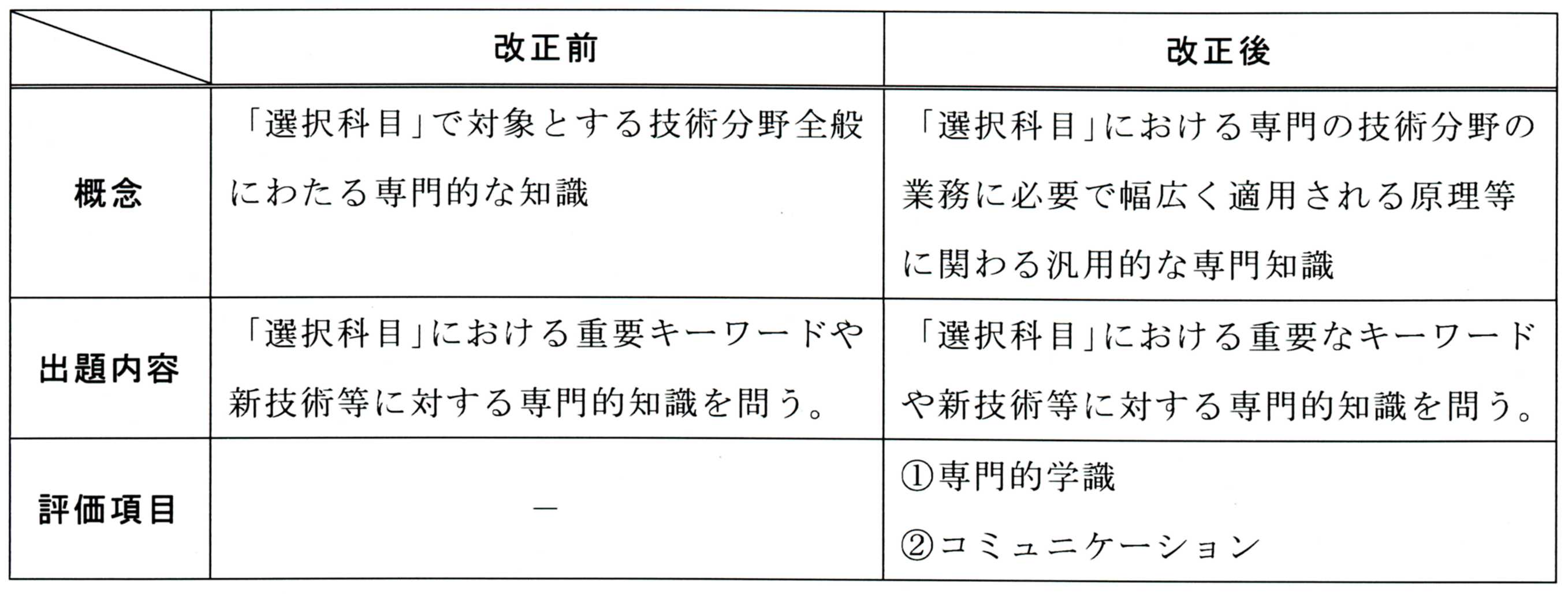

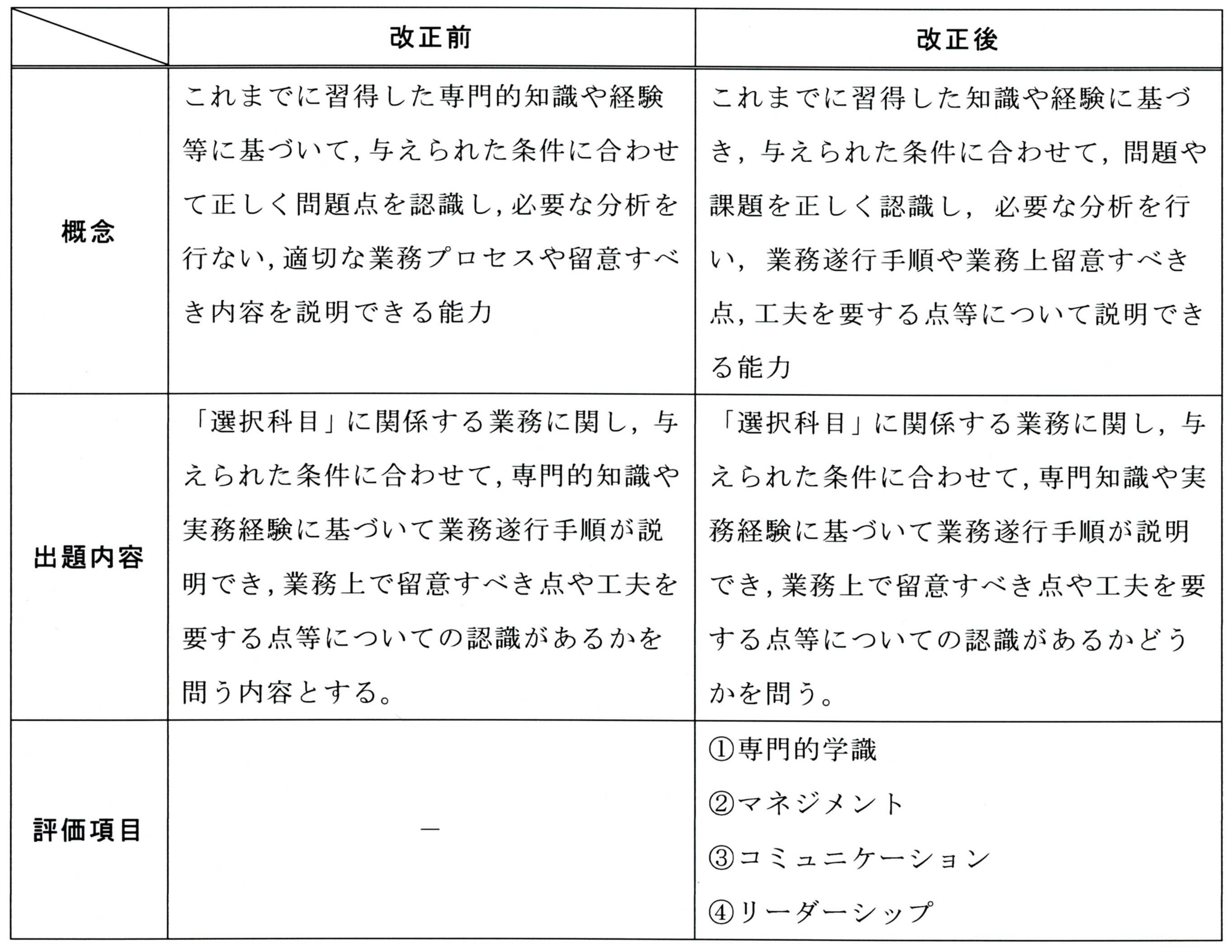

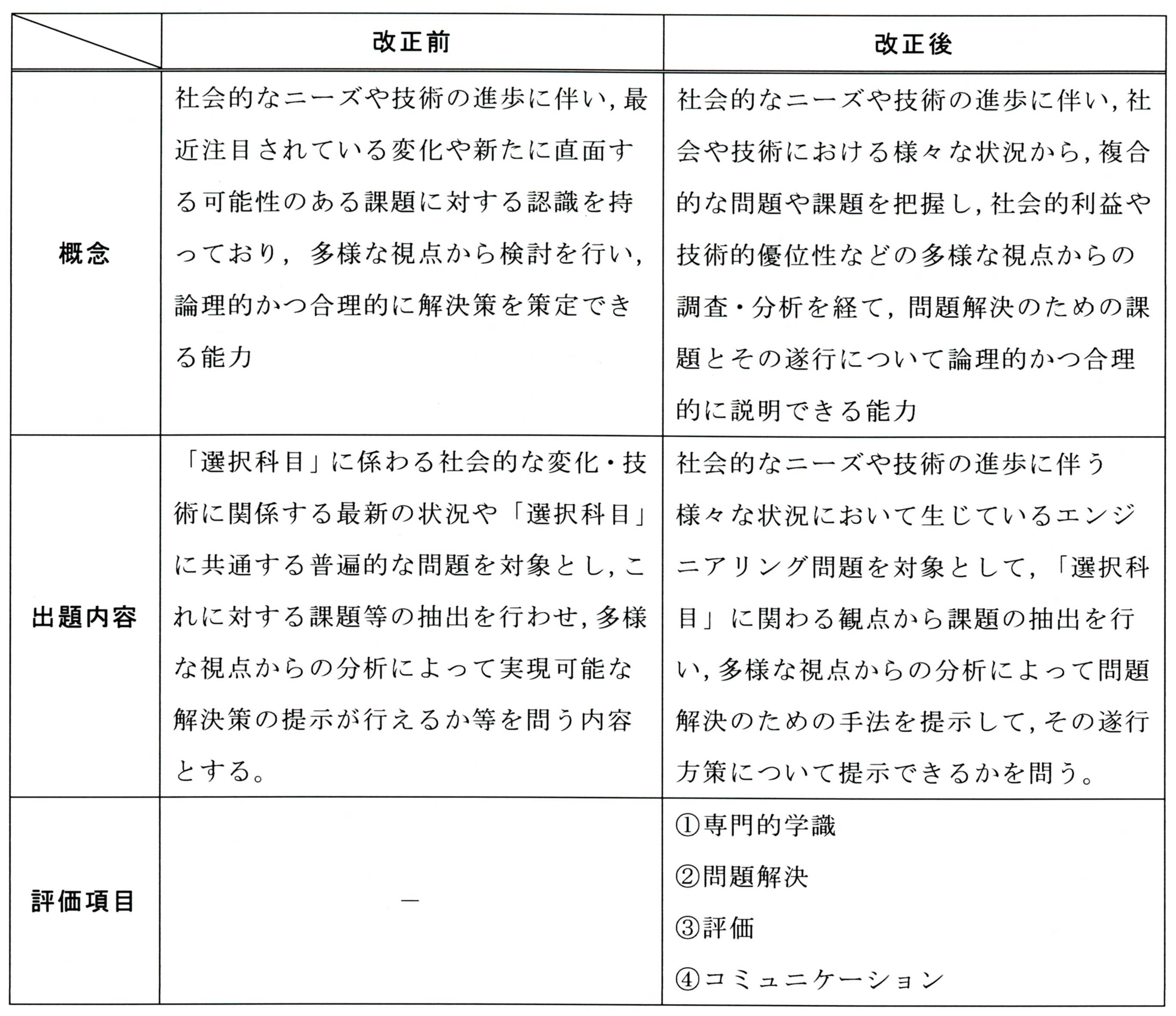

日本技術士会が公開している「平成31年度・技術士試験の概要について:平成31年度技術士第二次試験に関する出題内容等について」に関して,その記載内容について整理した表を以下に示します(表-1~表-3)。

改正前後での「専門知識・応用能力・課題解決能力(問題解決能力及び課題遂行能力)」に関する概念および出題内容を比較してみると,”受験勉強のポイント”が見えてきます。

【表-1 専門知識に関する改正前と改正後の比較】

【表-2 応用能力に関する改正前と改正後の比較】

【表-3 課題解決能力(問題解決能力及び課題遂行能力)に関する改正前と改正後の比較】

例えば,「専門知識・応用能力」の“出題内容”は改正前後での変更はありません。したがって,受験勉強のポイントは平成30年度までと同じです。

しかし,「課題解決能力(問題解決能力及び課題遂行能力)」の“出題内容”は改正前後でその内容に変更があります。そのため,変更内容に基づき受験勉強のポイントを改めて考える必要があります。

このように,比較表を作成して改正前後の記載内容を読み比べると“受験勉強のポイント”が見えてきます。

テーマ2では,このような視点とともに,「テーマ1:技術士第二次試験の試験方法の改正内容のポイント」で解説した内容も参考にして,「試験方法の改正内容から見えてくる受験勉強のポイント」を解説します。

また,「“コミュニケーションの質”のレベルアップの方法」の解説では,日常業務の中で,コミュニケーションの質のレベルアップを図る方法についても解説します。

日常業務の中で,コミュニケーションの質のレベルアップを図ることが,“コミュニケーションの質”のレベルアップを図るうえでの最も確実な方法だからです。