今回のブログは,2019年1月12日(土)に実施するセミナーに関し,こちらで説明した【セミナーでの解説内容】の補足説明です。テーマ1からテーマ4までの補足説明を4回に分けて(4回のブログで)書きます。

今回はテーマ1の補足説明です。

テーマ1は,「技術士第二次試験の試験方法の改正内容のポイントはこれだ!」です。

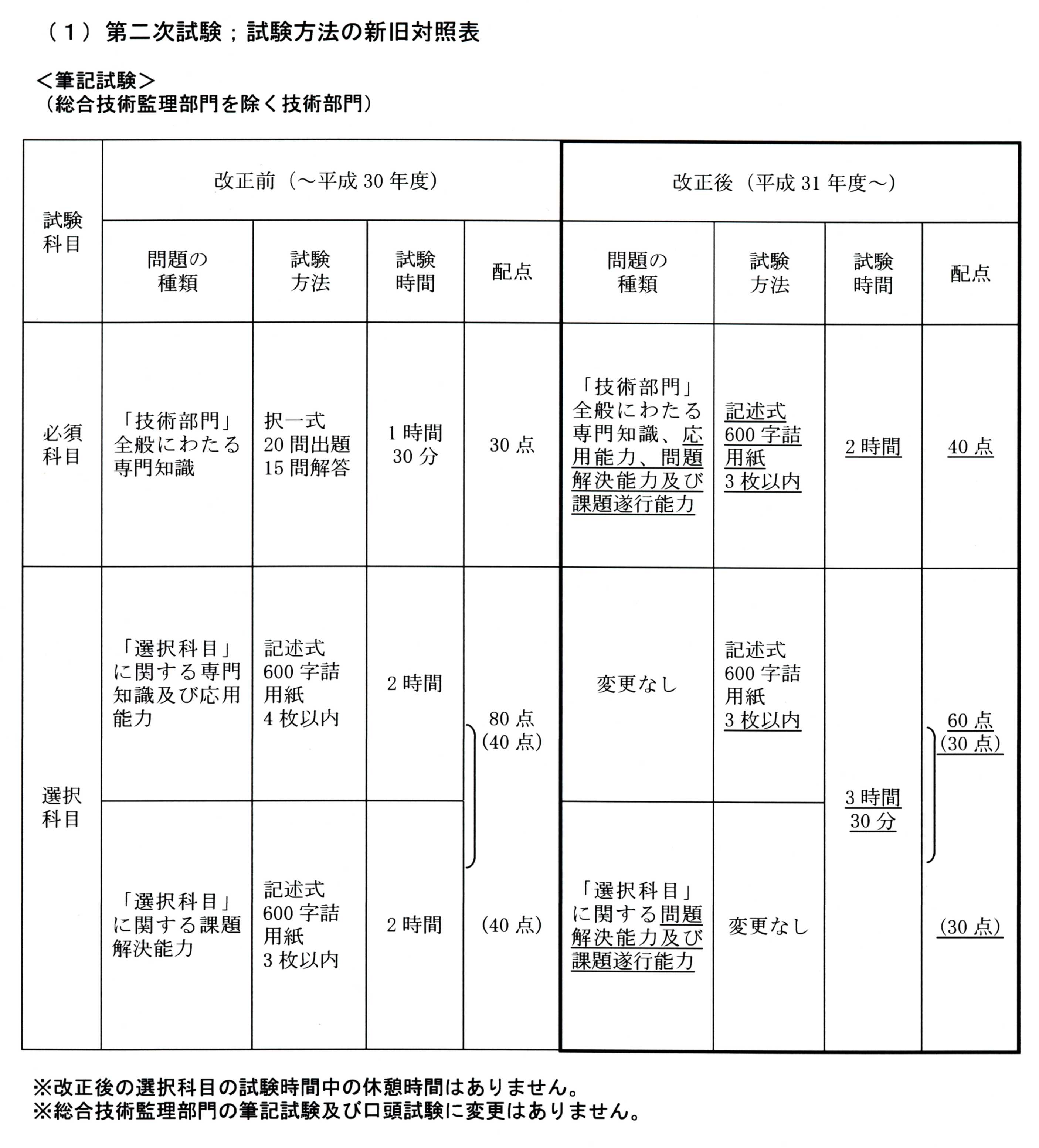

日本技術士会が公開している「平成31年度・技術士試験の概要について:第二次試験:試験方法の新旧対照表」を以下に示します。

この表において,改正前と改正後とを比較すると,例えば,次のようなことがわかります。

選択科目の中の専門知識と応用能力での試験方法が,「記述式:600字詰用紙4枚以内」から「記述式:600字詰用紙3枚以内」に変わっています。

ところで,平成25年度から平成30年度までの試験では以下のような試験方法でした。

■専門知識:4問から2問を選びそれぞれ答案用紙1枚以内(計2枚以内)で解答する。

■応用能力:2問から1問を選び答案用紙2枚以内で解答する。

専門知識の問題で答案用紙2枚以内,応用能力の問題で答案用紙2枚以内,つまり,これらの問題に対して答案用紙4枚以内で解答しました。

しかし,改正後ではこれらの問題に対して答案用紙3枚以内で解答します。

したがって,専門知識と応用能力の試験内容は,平成31年度から以下のようになると推測できます注1)・注2)。

■専門知識:2問から1問を選び答案用紙1枚以内で解答する。

■応用能力:2問から1問を選び答案用紙2枚以内で解答する。

専門知識の問題で答案用紙1枚以内,応用能力の問題で答案用紙2枚以内,つまり,これらの問題に対して答案用紙3枚以内で解答することになります。

注1):これまで,解答数の2倍の問題が出題されていました。例えば,2問解答する場合には4問出題されていました。このことから,1問解答する場合には2問出題されると考えることができます。

注2):試験時間も以下のように変わっています。

*改正前:「専門知識+応用能力+課題解決能力」で4時間の試験時間(3種類の問題に対して「2時間+2時間」で解答する)

*改正後:「専門知識+応用能力+問題解決能力及び課題遂行能力」で3時間30分の試験時間(3種類の問題に対して3時間30分で解答する:解答を書くうえでの時間配分を考える必要があります)

平成31年度の試験がこのような出題内容になったら,専門知識の問題は,これまで,4問出題されていたのが2問の出題になります。そのため,このような出題内容になったら,この変更に対する受験勉強の対策を考える必要があります。

また,「課題解決能力(改正前)」の内容と「問題解決能力及び課題遂行能力(改正後)」の内容を比べることでも様々なことが見えてきます(次回のブログ参照)。

テーマ1では,このような視点で,「平成31年度 技術士試験の概要について」と「今後の技術士制度の在り方」を読み解き,「技術士第二次試験の試験方法の改正内容のポイント」を解説します。

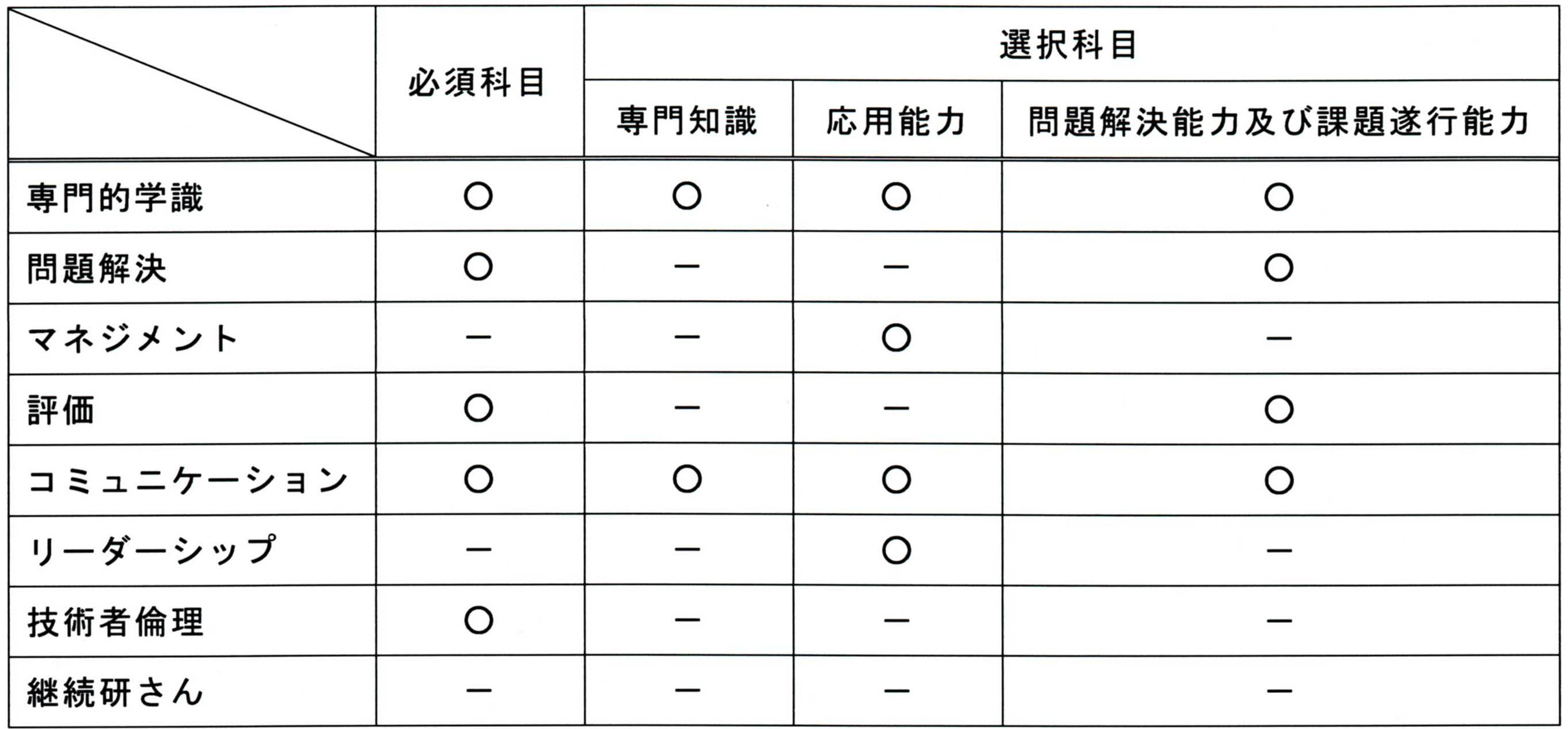

この他,「必須科目および選択科目」と評価項目(技術士に求められる資質能力:コンピテンシー)との関係について以下の表を使って解説します。