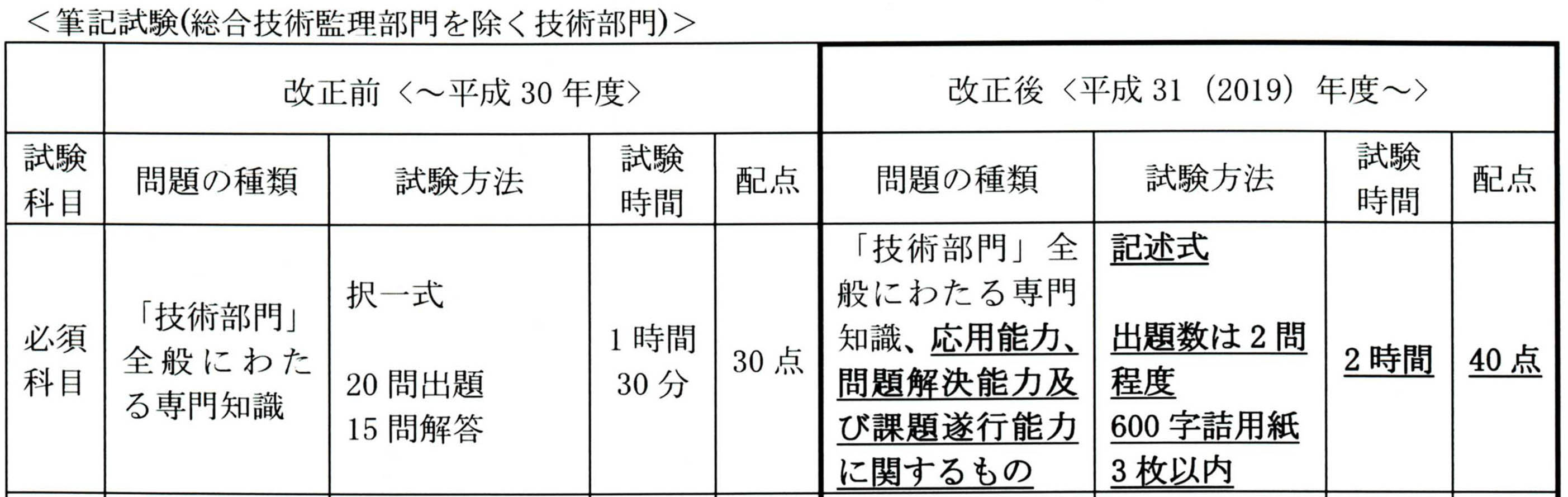

今年度の技術士第二次試験では,必須科目がこれまでの択一式試験から記述式試験に変わります(以下参照)。

仕事でお付き合いのある会社の方が,「今年度の技術士第二次試験では,必須科目で合格点を取ることが合格するうえでのポイントの1つだ」と話されていました。

択一式試験が記述式試験に変わるので必須科目対策をしっかりしておくことが,確かに,試験に合格するうえでのポイントの1つです。

試験まで約2ヶ月です。すでに,必須科目での予想問題に対する模擬答案を作成し,かつ,その模擬答案の添削を受けている受験生も多いと思います。

「予想問題を考えそれに対する模擬答案を作成する」というのが記述式試験での定番の対策です。

しかし,今年に限っては,出題される問題が予想しにくいです。

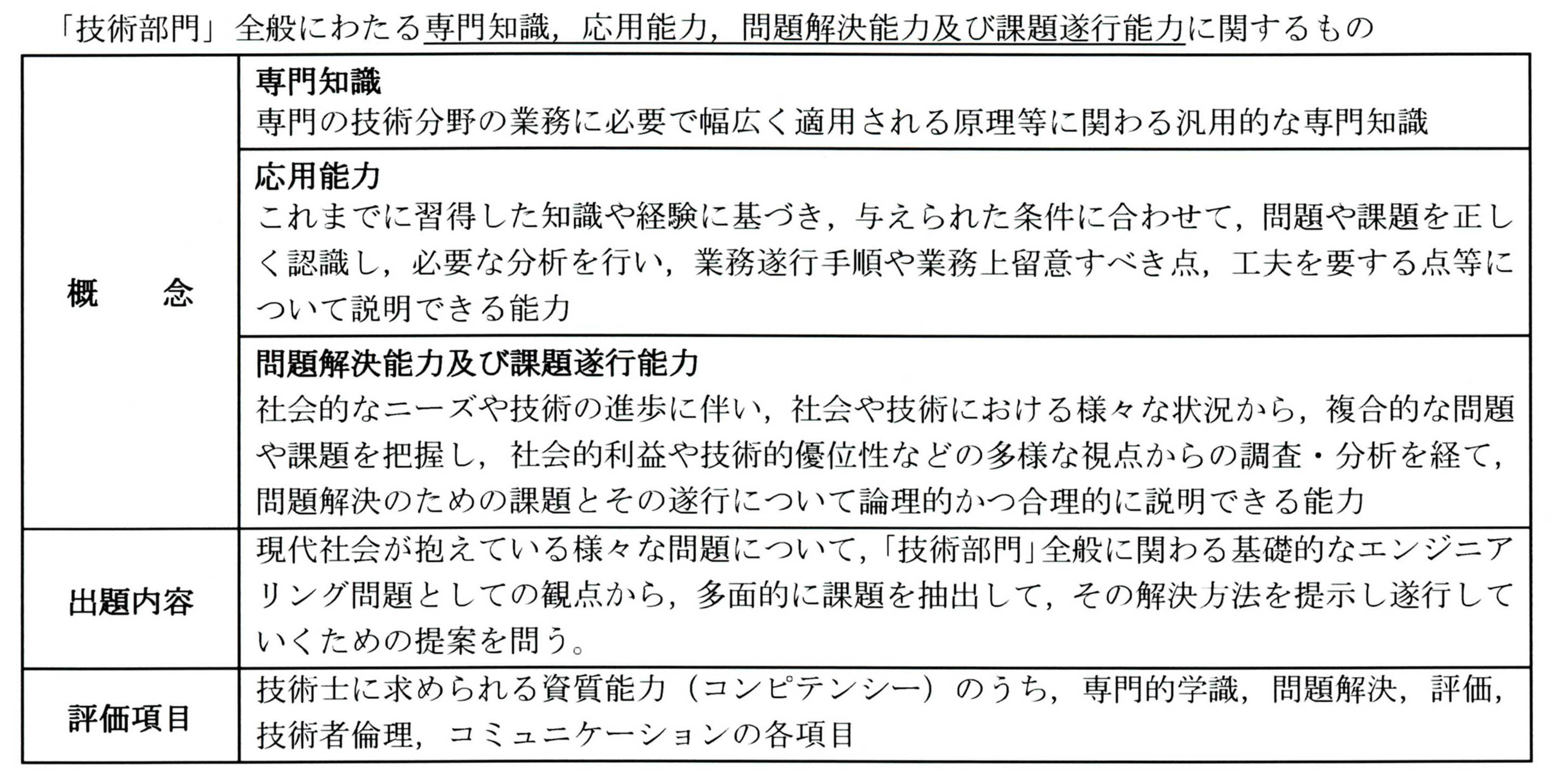

必須科目での問題を予想するうえでの手掛かりが,現状では,日本技術士会が公表している以下の内容だけに限られるからです。

「平成19年度~平成24年度での必須科目と類似した出題形式や出題内容になる可能性が高い」という予想はできますが,試験問題を見ないとこの予想が正しいかどうかはわかりません。

しかし,予想問題を考えないと勉強の内容が絞り込めません。

そのため,「予想問題を考えそれに対する模擬答案を作成する」という記述式試験での定番の対策をしっかりすることが第一です。

ただ,この勉強方法だけでは,予想問題が外れたとき解答できない可能性が高くなります。

そのため,予想問題だけに絞った勉強だけではなく,予想問題が外れたときの対策も考えておく必要があります(これは,選択科目の試験でも同じですが)。

現状では,「必須科目では,専門知識・応用能力・問題解決能力及び課題遂行能力がどのように問題の中に反映されるのか?」や「必須科目での評価項目(コンピテンシー)だけに入っている“技術者倫理”が出題されるのか?」といったことがわかりません。

これらは,試験当日になってわかります。ただ,現状でできることは,解答を考えるための引き出しを多く持つことです。例えば,「現代社会が抱えている様々な問題とは何か?」をいろいろ考え,これらと受験部門との関連を考えておくことなどです。

「今年は必ず合格する!」と考えている方は,予想問題が外れたときの対策も考えてください。これは試験におけるリスク管理です。